鹿島の敵陣での攻撃vs神戸の自陣での守備

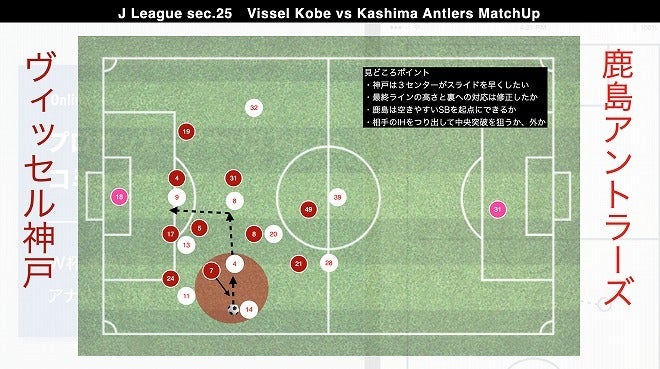

神戸は自陣の攻撃の際にもあったように、相手のサイドバックが空きます。4-3-1-2の形で守っていると、鹿島のサイドバックにはボールが出てからアプローチをせざるを得ない。それはインサイドハーフの役割になります。そのため、神戸はセンターハーフの3枚がいち早くスライドして、真ん中にスペースを作らせない守備をしなければならず、そこがひとつ目のポイントです。

鹿島はその中央からの攻撃も得意で、エヴェラウド選手や上田選手はボールもキープでき、裏抜けもできる、シュート力もある選手たちです。

神戸の最終ラインとしては、そんな相手フォワードに対して、背走しながら対応するのは非常に難しいので、もしかするとラインを少し下げた状態で対応する可能性もあるのかなと思います。理由としては、神戸の失点シーンが裏をシンプルに使われる形からが多いということもあります。

天皇杯の名古屋戦もハーフライン付近から柿谷に裏に出されて、少しカウンターのような形でしたが中央レーンを突破され失点しており、その微調整というのはチームとしても必ずやっているはずです。そのため、もう一つの見どころは最終ラインの高さと裏への対応が挙げられます。

鹿島の攻撃としては自分たちのやり方を貫くでしょう。ボールを繋ぎ倒すのではなく、サイドを使いながらも、どうやったらゴールに最短距離で行けるかということを実現するスタイルです。いち早くボックス内に入るやり方を見つけて、バックパスしてやり直すのではなく、行けるならどんどん前へ行く。ボールを持ったら積極的に前につける。ボランチを含めて運動量も非常に多く、逆サイドのサイドハーフも大外に張っているのではなく、ボックス内に侵入していく。

その際の起点が注目ポイントです。システム的なマッチアップでサイドバックが浮きやすく、比較的容易に高い位置で起点を作れます。永戸選手や常本選手が縦に仕掛けてクロスということもできるでしょうし、彼らを起点にしながら攻撃を作れるかどうか。

ひとつ工夫するとすれば、ワザと時間を使って、相手のインサイドハーフを引っ張り出して、【図4】のような形で最短距離を狙うのではないでしょうか。

この両チームはサッカー的に一番難しいとされている中央突破を平気でやろうとしますし、それをできるだけのチーム力がある。そのことは、お互いスカウティングで当然分かっている部分でもあります。そのため対応を強める可能性があります。そうした時に、起こりやすいのがファウルです。

鹿島は得点の約半数がセットプレーから。FKもそうですし、サイドを深く抉ってCKというのもあるでしょうし、4つの局面だけでない、セットプレーの局面も出てきます。

鹿島のストロングポイントのひとつとして、中央突破ができるということが一つと、それを見せたなかで、相手が厳しく出てきた時に、FKやCKでも点が取れるというのが鹿島です。そんなセットプレーの強みが出るケースも間違いなくあるでしょう。

得点源だった古橋選手がいなくなった神戸ですが、大迫選手、武藤選手、ボージャン選手と新戦力も獲得し話題となっています。三浦監督は新戦力について「彼らをどう生かそうか。組み合わせをどうしようか考えないといけない」と語っていたように、選手の特性をいかしたシステムや戦術を考える監督だと思われます。

古橋選手があれだけ得点出来ていたのは本人の力もありますが、三浦監督がサイドハーフで使っている時もあったように、試行錯誤の末に上手くハメたという部分もある。今季の神戸はイニエスタ選手が不在時にはオーソドックスな4-4-2を使ったり、イニエスタ選手復帰時のルヴァンカップ・浦和戦の1戦目では5-4-1を採用したり、今のダイヤモンド型の4-4-2までいろんな変遷をたどってきています。

今後は新戦力を加えて、例えば4-2-1-3で新戦力3人の3トップにイニエスタ選手を組み込むこともやるかもしれません。そんな転換期を迎える直前の試合で、ここまで結果の出ていた形でやろうと思うのではないかと予想しました。

相手の狙いを消し切って、自分たちの良さを出し切って勝点を取れるかという、J1の上位チーム同士の真っ向勝負になりそうですね。

鹿島はその中央からの攻撃も得意で、エヴェラウド選手や上田選手はボールもキープでき、裏抜けもできる、シュート力もある選手たちです。

神戸の最終ラインとしては、そんな相手フォワードに対して、背走しながら対応するのは非常に難しいので、もしかするとラインを少し下げた状態で対応する可能性もあるのかなと思います。理由としては、神戸の失点シーンが裏をシンプルに使われる形からが多いということもあります。

天皇杯の名古屋戦もハーフライン付近から柿谷に裏に出されて、少しカウンターのような形でしたが中央レーンを突破され失点しており、その微調整というのはチームとしても必ずやっているはずです。そのため、もう一つの見どころは最終ラインの高さと裏への対応が挙げられます。

鹿島の攻撃としては自分たちのやり方を貫くでしょう。ボールを繋ぎ倒すのではなく、サイドを使いながらも、どうやったらゴールに最短距離で行けるかということを実現するスタイルです。いち早くボックス内に入るやり方を見つけて、バックパスしてやり直すのではなく、行けるならどんどん前へ行く。ボールを持ったら積極的に前につける。ボランチを含めて運動量も非常に多く、逆サイドのサイドハーフも大外に張っているのではなく、ボックス内に侵入していく。

その際の起点が注目ポイントです。システム的なマッチアップでサイドバックが浮きやすく、比較的容易に高い位置で起点を作れます。永戸選手や常本選手が縦に仕掛けてクロスということもできるでしょうし、彼らを起点にしながら攻撃を作れるかどうか。

ひとつ工夫するとすれば、ワザと時間を使って、相手のインサイドハーフを引っ張り出して、【図4】のような形で最短距離を狙うのではないでしょうか。

この両チームはサッカー的に一番難しいとされている中央突破を平気でやろうとしますし、それをできるだけのチーム力がある。そのことは、お互いスカウティングで当然分かっている部分でもあります。そのため対応を強める可能性があります。そうした時に、起こりやすいのがファウルです。

鹿島は得点の約半数がセットプレーから。FKもそうですし、サイドを深く抉ってCKというのもあるでしょうし、4つの局面だけでない、セットプレーの局面も出てきます。

鹿島のストロングポイントのひとつとして、中央突破ができるということが一つと、それを見せたなかで、相手が厳しく出てきた時に、FKやCKでも点が取れるというのが鹿島です。そんなセットプレーの強みが出るケースも間違いなくあるでしょう。

得点源だった古橋選手がいなくなった神戸ですが、大迫選手、武藤選手、ボージャン選手と新戦力も獲得し話題となっています。三浦監督は新戦力について「彼らをどう生かそうか。組み合わせをどうしようか考えないといけない」と語っていたように、選手の特性をいかしたシステムや戦術を考える監督だと思われます。

古橋選手があれだけ得点出来ていたのは本人の力もありますが、三浦監督がサイドハーフで使っている時もあったように、試行錯誤の末に上手くハメたという部分もある。今季の神戸はイニエスタ選手が不在時にはオーソドックスな4-4-2を使ったり、イニエスタ選手復帰時のルヴァンカップ・浦和戦の1戦目では5-4-1を採用したり、今のダイヤモンド型の4-4-2までいろんな変遷をたどってきています。

今後は新戦力を加えて、例えば4-2-1-3で新戦力3人の3トップにイニエスタ選手を組み込むこともやるかもしれません。そんな転換期を迎える直前の試合で、ここまで結果の出ていた形でやろうと思うのではないかと予想しました。

相手の狙いを消し切って、自分たちの良さを出し切って勝点を取れるかという、J1の上位チーム同士の真っ向勝負になりそうですね。

Jリーグ優勝クラブで活動していたアナリストの第一任者杉崎健氏。Twitter(https://twitter.com/suzakken)やオンラインサロン(https://community.camp-fire.jp/projects/view/356767)などでも活動中。

【著者プロフィール】

杉崎健(すぎざき・けん)/1983年6月9日、東京都生まれ。Jリーグの各クラブで分析を担当。2017年から2020年までは、横浜F・マリノスで、アンジェ・ポステコグルー監督の右腕として、チームや対戦相手を分析するアナリストを務め、2019年にクラブの15年ぶりとなるJ1リーグ制覇にも大きく貢献。現在は「日本代表のW杯優勝をサポートする」という目標を定め、プロのサッカーアナリストとして活躍している。Twitterやオンラインサロンなどでも活動中。

◇主な来歴

ヴィッセル神戸:分析担当(2014~15年)

ベガルタ仙台:分析担当(2016年)

横浜F・マリノス:アナリスト(2017年~20年)

◇主な実績

2017年:天皇杯・準優勝

2018年:ルヴァンカップ・準優勝

2019年:J1リーグ優勝

杉崎健(すぎざき・けん)/1983年6月9日、東京都生まれ。Jリーグの各クラブで分析を担当。2017年から2020年までは、横浜F・マリノスで、アンジェ・ポステコグルー監督の右腕として、チームや対戦相手を分析するアナリストを務め、2019年にクラブの15年ぶりとなるJ1リーグ制覇にも大きく貢献。現在は「日本代表のW杯優勝をサポートする」という目標を定め、プロのサッカーアナリストとして活躍している。Twitterやオンラインサロンなどでも活動中。

◇主な来歴

ヴィッセル神戸:分析担当(2014~15年)

ベガルタ仙台:分析担当(2016年)

横浜F・マリノス:アナリスト(2017年~20年)

◇主な実績

2017年:天皇杯・準優勝

2018年:ルヴァンカップ・準優勝

2019年:J1リーグ優勝

定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:890円(税込)

定価:890円(税込) 定価:1100円(税込)

定価:1100円(税込)