横浜の敵陣での攻撃vs徳島の自陣での守備

今季の横浜の特長としては、クロスからの得点が多いという点にあります。もちろんそれだけではないですが、クロスという特長、武器に対して、当然徳島も準備をするという構図に注目です。

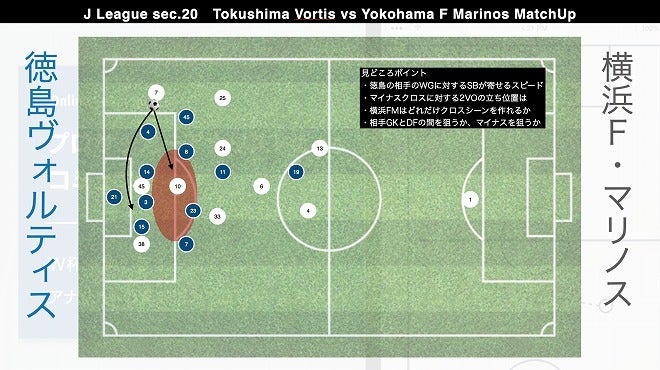

ポイントは徳島の守備では「相手ウイングに対するSBが寄せるスピード」と「マイナスのクロスに対する2ボランチの立ち位置」です。

徳島側の視点から言うと、4-4-1-1のような形で守っているなかで、相手のウイングに対して、なるべくなら複数人でアプローチに行って、簡単にクロスを上げさせない、スピードに乗らせないということが重要になってくる。

全部を塞ぐのは難しいと思いますが、まずはウインガーにボールが入ったときのSBの寄せるスピード感をどれほど持てるか。速ければ速いほど良いですし、言い方は悪いですけど、削れるくらい寄せられるか。つまり、いかに強度の高い守備ができるかです。そして突破させずにバックパスをさせられるか。自陣で守っている時には、ウインガーに対するSBの守備が大切です。

しかし、それでも状況によってはボールを握られて、押し込まれて、サイドを変えられて、クロスを上げられるシーンは当然出てきます。

徳島からするとG大阪戦がそうでしたが、4バックがしっかりと守っていたにもかかわらず、バックパスではないですが、マイナスのクロスに合わせられるなど、ウィークポイントがある。

そのマイナスのクロスを防ぐには、ダブルボランチの立ち位置が重要になります。恐らく、GKとDFの間に入れられるボールというのは一番怖いので、徳島のドゥシャン選手、カカ選手は戻って守備をしなければならず、間のボールへの対応をします。

すると次に狙うのはマイナスのボールでペナルティアーク付近の図の赤い部分です。そこへトップ下のマルコス選手、両SBの和田選手、小池選手あたりが入り込んできます。その際に徳島としては入ってくる人を捕まえられているか。そこへはボランチの選手が行かないといけない。マイナス方向へ戻すパスの対応がひとつ重要になります。

またバックパスを含む、戻す方向のパスが出た時には、ラインも上げていかないといけません。ただし、G大阪戦であったように、ジエゴ選手だけ残ってしまってオフサイドが取れず、宇佐美貴史選手にゴールを決められたというように、ラインがバラバラになった際に質の良いクロスを入れられると、例えばゴール前で得点感覚のあるオナイウ阿道選手に上手く合わせられてしまう可能性がある。

同様に横浜側からすると、まず「どれだけクロスシーンを作れるか」、そして相手の非常に背も高くて空中戦に強いCBが中央を固めた時に、「相手GKとDFの間を狙うのか、マイナスのパスを狙うか」という部分がポイントになります。

横浜としては、マイナスのクロスというのは最近の試合ではあまりやっていないイメージがあります。シンプルにワンタッチでクロスを上げてくることもありますし、セットされた状態でも間に速いボールを入れてくることもあります。逆にふんわりとしたボールをファーサイドに蹴ってというパターンもあります。様々な引き出しからどういうクロスのパターンを作れるか。

また、これは徳島の攻撃時と同じですが、クロスだけにならないように、バックパスをして時間を作って、DF間に差し込んでいく。当然そういう攻撃もあるでしょう。

両チームともに言えることが、意図あるバックパスをさせてラインコントロールできるか。そして、攻撃のパターン、特長というのをお互い把握しているなか、想定されたもの以外をどうやって出していくか。そのひとつが戻す、マイナスのパスで目線を変えるようなプレーで変化が出てくるのだと思います。

バックパスに対する両チームの振る舞いというのは見ていて面白くなるでしょう。

ポイントは徳島の守備では「相手ウイングに対するSBが寄せるスピード」と「マイナスのクロスに対する2ボランチの立ち位置」です。

徳島側の視点から言うと、4-4-1-1のような形で守っているなかで、相手のウイングに対して、なるべくなら複数人でアプローチに行って、簡単にクロスを上げさせない、スピードに乗らせないということが重要になってくる。

全部を塞ぐのは難しいと思いますが、まずはウインガーにボールが入ったときのSBの寄せるスピード感をどれほど持てるか。速ければ速いほど良いですし、言い方は悪いですけど、削れるくらい寄せられるか。つまり、いかに強度の高い守備ができるかです。そして突破させずにバックパスをさせられるか。自陣で守っている時には、ウインガーに対するSBの守備が大切です。

しかし、それでも状況によってはボールを握られて、押し込まれて、サイドを変えられて、クロスを上げられるシーンは当然出てきます。

徳島からするとG大阪戦がそうでしたが、4バックがしっかりと守っていたにもかかわらず、バックパスではないですが、マイナスのクロスに合わせられるなど、ウィークポイントがある。

そのマイナスのクロスを防ぐには、ダブルボランチの立ち位置が重要になります。恐らく、GKとDFの間に入れられるボールというのは一番怖いので、徳島のドゥシャン選手、カカ選手は戻って守備をしなければならず、間のボールへの対応をします。

すると次に狙うのはマイナスのボールでペナルティアーク付近の図の赤い部分です。そこへトップ下のマルコス選手、両SBの和田選手、小池選手あたりが入り込んできます。その際に徳島としては入ってくる人を捕まえられているか。そこへはボランチの選手が行かないといけない。マイナス方向へ戻すパスの対応がひとつ重要になります。

またバックパスを含む、戻す方向のパスが出た時には、ラインも上げていかないといけません。ただし、G大阪戦であったように、ジエゴ選手だけ残ってしまってオフサイドが取れず、宇佐美貴史選手にゴールを決められたというように、ラインがバラバラになった際に質の良いクロスを入れられると、例えばゴール前で得点感覚のあるオナイウ阿道選手に上手く合わせられてしまう可能性がある。

同様に横浜側からすると、まず「どれだけクロスシーンを作れるか」、そして相手の非常に背も高くて空中戦に強いCBが中央を固めた時に、「相手GKとDFの間を狙うのか、マイナスのパスを狙うか」という部分がポイントになります。

横浜としては、マイナスのクロスというのは最近の試合ではあまりやっていないイメージがあります。シンプルにワンタッチでクロスを上げてくることもありますし、セットされた状態でも間に速いボールを入れてくることもあります。逆にふんわりとしたボールをファーサイドに蹴ってというパターンもあります。様々な引き出しからどういうクロスのパターンを作れるか。

また、これは徳島の攻撃時と同じですが、クロスだけにならないように、バックパスをして時間を作って、DF間に差し込んでいく。当然そういう攻撃もあるでしょう。

両チームともに言えることが、意図あるバックパスをさせてラインコントロールできるか。そして、攻撃のパターン、特長というのをお互い把握しているなか、想定されたもの以外をどうやって出していくか。そのひとつが戻す、マイナスのパスで目線を変えるようなプレーで変化が出てくるのだと思います。

バックパスに対する両チームの振る舞いというのは見ていて面白くなるでしょう。

Jリーグ優勝クラブで活動していたアナリストの杉崎健氏。Twitter(https://twitter.com/suzakken)やオンラインサロン(https://community.camp-fire.jp/projects/view/356767)などでも活動中。

【著者プロフィール】

杉崎健(すぎざき・けん)/1983年6月9日、東京都生まれ。Jリーグの各クラブで分析を担当。2017年から2020年までは、横浜F・マリノスで、アンジェ・ポステコグルー監督の右腕として、チームや対戦相手を分析するアナリストを務め、2019年にクラブの15年ぶりとなるJ1リーグ制覇にも大きく貢献。現在は「日本代表のW杯優勝をサポートする」という目標を定め、プロのサッカーアナリストとして活躍している。Twitterやオンラインサロンなどでも活動中。

◇主な来歴

ヴィッセル神戸:分析担当(2014~15年)

ベガルタ仙台:分析担当(2016年)

横浜F・マリノス:アナリスト(2017年~20年)

◇主な実績

2017年:天皇杯・準優勝

2018年:ルヴァンカップ・準優勝

2019年:J1リーグ優勝

杉崎健(すぎざき・けん)/1983年6月9日、東京都生まれ。Jリーグの各クラブで分析を担当。2017年から2020年までは、横浜F・マリノスで、アンジェ・ポステコグルー監督の右腕として、チームや対戦相手を分析するアナリストを務め、2019年にクラブの15年ぶりとなるJ1リーグ制覇にも大きく貢献。現在は「日本代表のW杯優勝をサポートする」という目標を定め、プロのサッカーアナリストとして活躍している。Twitterやオンラインサロンなどでも活動中。

◇主な来歴

ヴィッセル神戸:分析担当(2014~15年)

ベガルタ仙台:分析担当(2016年)

横浜F・マリノス:アナリスト(2017年~20年)

◇主な実績

2017年:天皇杯・準優勝

2018年:ルヴァンカップ・準優勝

2019年:J1リーグ優勝

定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:1100円(税込)

定価:1100円(税込)