暴力、暴言、暴露本、写真いじり(?)…追放の理由は様々。

ギリシャ戦でスーパーゴールを決め、このナイジェリア戦でもアシストを決めてチームに勝利をもたらしたマラドーナだったが、彼の最後のワールドカップは唐突に終わりを迎えた。 (C) Getty Images

ここまでは、大会中に審判、もしくは主催者から処分を下されたケースだが、チームが独自に“追放”を決めたものとしては、94年ワールドカップ(この大会がやたら多い!)で“やらかした”ドイツのシュテファン・エッフェンベルクが挙げられる。

中盤の創造性溢れる選手だったエッフェンベルクだが、この大会ではSBを命じられ、低調なパフォーマンスに終始。そしてグループリーグの韓国戦で、観客から罵声を浴びせられると、これに対して汚いジェスチャーで応戦してしまった。

品性を重んじる厳格なベルティ・フォクツ監督がこれを許すはずもなく、即刻、帰国命令が下された。その後、エッフェンベルクは代表にこそ復帰するも、メジャーイベントに出場することはなかった。ハラ同様、彼もまた“中指”によって追放されてしまったわけだ(?)。

昨夏のワールドカップでは、ガーナがサリー・ムンタリ、ケビン=プリンス・ボアテングのふたりが大会中にチームから追放処分を受けた。理由は、前者が協会スタッフへの暴行、後者は監督への侮辱的発言であるというが、選手サイドはこれを否定している。

メジャーイベント期間中の追放劇だけでもまだまだあるが、これが通常のサッカーシーンとなると、長い歴史のなかでは数えきれないほどの選手が、様々な理由でオミットされてきた。

近年でも、2012年にアデム・リャイッチが試合前にセルビア国歌を歌わなかったため代表チームに招集されなくなったり(2年後に復帰)、ルーマニア代表のアドリアン・ムトゥは2年前、メンバーから外された腹いせに代表監督ヴィクトル・ピツルカの顔写真を加工してフェイスブックに載せたことが原因で永久追放に処されたりしている。

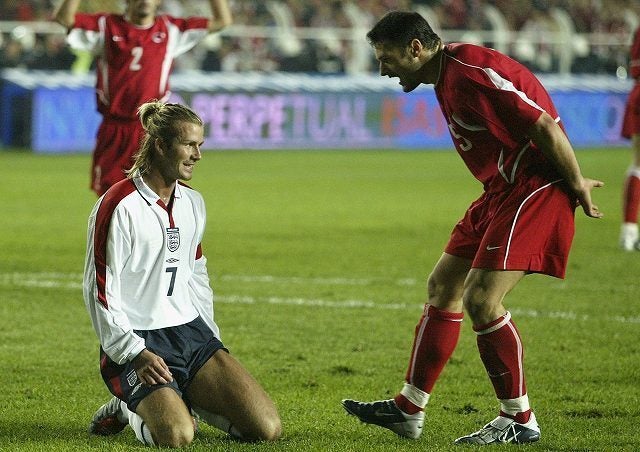

国全体に騒ぎを広げてしまったものとしては、トルコ代表DFのアルパイ・オザランのケースが、まだ記憶に新しいかもしれない。2003年、当時アストン・ビラに在籍していた彼は、イングランド代表と対戦した際、デイビッド・ベッカムに対して暴言を吐きながら挑発した。

このことが明るみになると、イングランド国内が「反アルパイ」一色となり、混乱を恐れたアストン・ビラとアルパイは即時契約解除で合意した。元々、移籍をめぐってクラブやサポーターとの折り合いが悪かったアルパイだが、これで「国民の敵」としてイングランドを去ることを余儀なくされたのである(その後は浦和レッズでもプレー)。

さらに歴史をさかのぼると、1987年、長く西ドイツ(当時)代表の守護神として君臨し、前年のメキシコ・ワールドカップでは決勝戦進出の立役者として英雄的な扱いを受けていたハラルト・シューマッハーが、自著「アンプフィフ(開始の笛)」を発刊したことで、代表チームはもちろん、所属クラブのケルンからも追放されてしまった。

シューマッハーは自著のなかで、西ドイツ・サッカー界に薬物が蔓延していることを暴露した他(関係者の多くはこれを否定)、代表監督フランツ・ベッケンバウアーをはじめ、具体的な選手の名前を出して痛烈に批判。ベストセラーとなったものの、これにより輝かしきキャリアには“終焉の笛”が鳴らされることとなった。

その後、シューマッハーはシャルケに新天地を求めるも、チームは2部リーグに転落し、以降はトルコでもプレー。もちろん、代表チームに復帰することはなかった。87年当時、その座を脅かす者はなく、自国開催の88年欧州選手権、90年のイタリア・ワールドカップ(優勝)でもレギュラーは間違いなかっただけに、失ったものは大きかった。

中盤の創造性溢れる選手だったエッフェンベルクだが、この大会ではSBを命じられ、低調なパフォーマンスに終始。そしてグループリーグの韓国戦で、観客から罵声を浴びせられると、これに対して汚いジェスチャーで応戦してしまった。

品性を重んじる厳格なベルティ・フォクツ監督がこれを許すはずもなく、即刻、帰国命令が下された。その後、エッフェンベルクは代表にこそ復帰するも、メジャーイベントに出場することはなかった。ハラ同様、彼もまた“中指”によって追放されてしまったわけだ(?)。

昨夏のワールドカップでは、ガーナがサリー・ムンタリ、ケビン=プリンス・ボアテングのふたりが大会中にチームから追放処分を受けた。理由は、前者が協会スタッフへの暴行、後者は監督への侮辱的発言であるというが、選手サイドはこれを否定している。

メジャーイベント期間中の追放劇だけでもまだまだあるが、これが通常のサッカーシーンとなると、長い歴史のなかでは数えきれないほどの選手が、様々な理由でオミットされてきた。

近年でも、2012年にアデム・リャイッチが試合前にセルビア国歌を歌わなかったため代表チームに招集されなくなったり(2年後に復帰)、ルーマニア代表のアドリアン・ムトゥは2年前、メンバーから外された腹いせに代表監督ヴィクトル・ピツルカの顔写真を加工してフェイスブックに載せたことが原因で永久追放に処されたりしている。

国全体に騒ぎを広げてしまったものとしては、トルコ代表DFのアルパイ・オザランのケースが、まだ記憶に新しいかもしれない。2003年、当時アストン・ビラに在籍していた彼は、イングランド代表と対戦した際、デイビッド・ベッカムに対して暴言を吐きながら挑発した。

このことが明るみになると、イングランド国内が「反アルパイ」一色となり、混乱を恐れたアストン・ビラとアルパイは即時契約解除で合意した。元々、移籍をめぐってクラブやサポーターとの折り合いが悪かったアルパイだが、これで「国民の敵」としてイングランドを去ることを余儀なくされたのである(その後は浦和レッズでもプレー)。

さらに歴史をさかのぼると、1987年、長く西ドイツ(当時)代表の守護神として君臨し、前年のメキシコ・ワールドカップでは決勝戦進出の立役者として英雄的な扱いを受けていたハラルト・シューマッハーが、自著「アンプフィフ(開始の笛)」を発刊したことで、代表チームはもちろん、所属クラブのケルンからも追放されてしまった。

シューマッハーは自著のなかで、西ドイツ・サッカー界に薬物が蔓延していることを暴露した他(関係者の多くはこれを否定)、代表監督フランツ・ベッケンバウアーをはじめ、具体的な選手の名前を出して痛烈に批判。ベストセラーとなったものの、これにより輝かしきキャリアには“終焉の笛”が鳴らされることとなった。

その後、シューマッハーはシャルケに新天地を求めるも、チームは2部リーグに転落し、以降はトルコでもプレー。もちろん、代表チームに復帰することはなかった。87年当時、その座を脅かす者はなく、自国開催の88年欧州選手権、90年のイタリア・ワールドカップ(優勝)でもレギュラーは間違いなかっただけに、失ったものは大きかった。

定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:1100円(税込)

定価:1100円(税込)