最近はカウンター頼み。ポゼッションとの臨機応変な使い分けてこそ、脅威は増すはず。

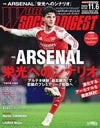

遠藤は高いポジションでこそ生きる。指揮官は再びゼロトップやトップ下起用を検討するか?(C)SOCCER DIGEST

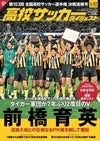

今野の“能動的”な守備が上手く機能していない。彼の大人しいプレーは、現在の元気のないチーム状況を象徴している。(C)SOCCER DIGEST

東口順昭と丹羽大輝は異口同音に言っていた。

「ラインを下げすぎてしまうと、間延びしてしまい、ガンバらしさを出せなくなる」

例えばFC東京戦でリズムを掴んだ時間帯は、遠藤保仁が高い位置でボールを収めて脅威を与え、長沢がシュートまで持ち込む決定機も作った。遠藤自身も「高い位置でボールを持ってこそ、ガンバの攻撃は迫力が生まれる」と語っている。

確かに宇佐美貴史(7月にアウクスブルクへ移籍)がいた間は、左サイドの高い位置に張り出してボールを収めることで、チーム全体の攻撃のリズムを生み出していた。しかし最近、センタフォワードでの起用が続く長沢は、シュートセンスがあるものの、ボールをしっかり収められずにいる。FC東京の前田遼一、浦和の興梠慎三とは、まさに「起点役」や「収めどころ」としての差を見せつけられたのも事実だ。

また、サイドハーフで起用される倉田秋や大森も、どちらかというと、縦に鋭く仕掛けることで持ち味を発揮するタイプ。やや攻め急ぎ過ぎていて、倉田あたりがもう少し落ち着いてボールを収め、周りの良さも引き出してくれれば……と思うシーンも少なくなかった。

そう考えると、できるだけ高い位置でボールを収めたい――という理由から、遠藤のトップ下やCF(ゼロトップ)起用が模索されてきた、長谷川監督の意図も分かってくる。ラインが下がってしまった浦和戦では、遠藤も低い位置でのプレーが続いたため、持ち味を発揮しきれなくなった。チームが受け身になることで、それぞれが特長を消し合ってしまった感は否めなかった。

球際へのアグレッシブさや切り替えの素早さが評価される井手口陽介が、さらにチームをコントロールできるようになれば、チームの戦いの幅は広がるだろう。また、キープ力のあるアデミウソンや控えの続く藤本淳吾の力をいかにチームに還元するかも、浮上へのポイントのひとつになりそうだ。

また、今野泰幸も守備時に受け身になってしまっている印象を受ける。それも間延びしているために、自らの間合いに相手を引き込めずにいるとも言える。とはいえ、やはり相手に襲い掛かる能動的な守備を前面に出してこそ、今野は生きる。大人しい今野のプレーは元気のないG大阪を象徴している。

「ラインを下げすぎてしまうと、間延びしてしまい、ガンバらしさを出せなくなる」

例えばFC東京戦でリズムを掴んだ時間帯は、遠藤保仁が高い位置でボールを収めて脅威を与え、長沢がシュートまで持ち込む決定機も作った。遠藤自身も「高い位置でボールを持ってこそ、ガンバの攻撃は迫力が生まれる」と語っている。

確かに宇佐美貴史(7月にアウクスブルクへ移籍)がいた間は、左サイドの高い位置に張り出してボールを収めることで、チーム全体の攻撃のリズムを生み出していた。しかし最近、センタフォワードでの起用が続く長沢は、シュートセンスがあるものの、ボールをしっかり収められずにいる。FC東京の前田遼一、浦和の興梠慎三とは、まさに「起点役」や「収めどころ」としての差を見せつけられたのも事実だ。

また、サイドハーフで起用される倉田秋や大森も、どちらかというと、縦に鋭く仕掛けることで持ち味を発揮するタイプ。やや攻め急ぎ過ぎていて、倉田あたりがもう少し落ち着いてボールを収め、周りの良さも引き出してくれれば……と思うシーンも少なくなかった。

そう考えると、できるだけ高い位置でボールを収めたい――という理由から、遠藤のトップ下やCF(ゼロトップ)起用が模索されてきた、長谷川監督の意図も分かってくる。ラインが下がってしまった浦和戦では、遠藤も低い位置でのプレーが続いたため、持ち味を発揮しきれなくなった。チームが受け身になることで、それぞれが特長を消し合ってしまった感は否めなかった。

球際へのアグレッシブさや切り替えの素早さが評価される井手口陽介が、さらにチームをコントロールできるようになれば、チームの戦いの幅は広がるだろう。また、キープ力のあるアデミウソンや控えの続く藤本淳吾の力をいかにチームに還元するかも、浮上へのポイントのひとつになりそうだ。

また、今野泰幸も守備時に受け身になってしまっている印象を受ける。それも間延びしているために、自らの間合いに相手を引き込めずにいるとも言える。とはいえ、やはり相手に襲い掛かる能動的な守備を前面に出してこそ、今野は生きる。大人しい今野のプレーは元気のないG大阪を象徴している。

定価:800円(税込)

定価:800円(税込) 定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:1100円(税込)

定価:1100円(税込)