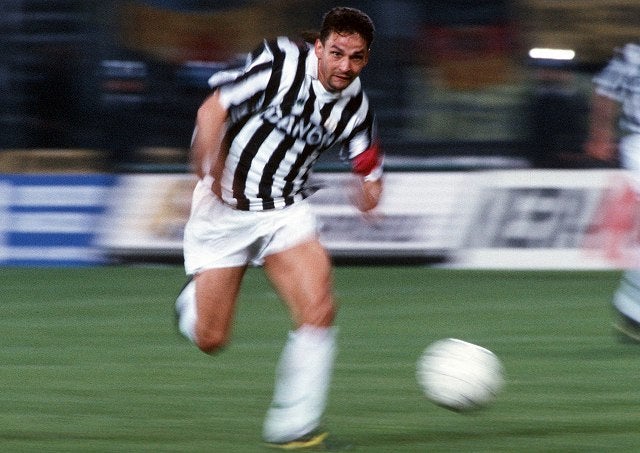

“魔法”を発揮する場所からシャドーストライカーの居場所へ。

バッジョは2トップの一角に置かれることが多かったが、プレースタイルはまさにかつてのトップ下そのもの。魔法のようなプレーで違いを見せ付け、勝敗に大きな影響を与える存在であり続けた。 (C) Getty Images

「トップ下というポジションは”絶滅”する」

欧州フットボール界では定説になっている。あるいは絶滅した、と断じるべきなのかもしれない。

ジーコ、ミシェル・プラティニ、ディエゴ・マラドーナ、ドラガン・ストイコビッチ、エンツォ・フランチェスコリ、カルロス・バルデラマ、ポール・ガスコイン、ルイ・コスタ、ロベルト・バッジョ……。

80年代から90年代にかけ、2トップやウイング(もしくはSB)を手足のごとく操り、攻撃を作り出した「トップ下」というべき選手たちは、サッカー界の主役だった。

ところが90年代後半からは、次第に消えていく。世界的に4-2-3-1というシステムが潮流になって、トップ下の選手は1トップの後ろ、3枚の中央、もしくはサイドに陣取るようになった。

“魔法”の使い手は、守備面で献身的に働くことも求められる。責務、勤勉、戦闘、筋力、そして組織。魔法の代わりに、肉体労働が要求された。

より守備に比重を置いたシステムのなかで、順応したトップ下の選手もいる。例えば、アレッサンドロ・デル・ピエロはセカンドストライカーとして覚醒、ジネディーヌ・ジダンは左サイドハーフとして活路を求めた。

その一方、トップ下というアイデンティティーに拘る選手たちも当時はいた。ファン・ロマン・リケルメ、リバウドのような選手たちは、頑として自由なプレーを求め、監督とも激しく対立。サイドでプレーせよ、という命令に従うことを潔しとしなかった。

それはもしかすると、ファンタジスタと呼ばれた男たちの“最後の聖戦”だったのかもしれない。

2000年代後半に入ると、トップ下というポジションには必ずしもファンタジーが求められなくなった。

これには、カウンター戦術が主流になったことも関係しているだろう。スピードがあって運動量が多く、前に顔を出して得点できるシャドーストライカーのようなトップ下が主流となった。

そして昨今は、4-3-3(あるいは4-1-4-1)や、ダブルボランチを置いた4-4-2が多く用いられている。

欧州フットボール界では定説になっている。あるいは絶滅した、と断じるべきなのかもしれない。

ジーコ、ミシェル・プラティニ、ディエゴ・マラドーナ、ドラガン・ストイコビッチ、エンツォ・フランチェスコリ、カルロス・バルデラマ、ポール・ガスコイン、ルイ・コスタ、ロベルト・バッジョ……。

80年代から90年代にかけ、2トップやウイング(もしくはSB)を手足のごとく操り、攻撃を作り出した「トップ下」というべき選手たちは、サッカー界の主役だった。

ところが90年代後半からは、次第に消えていく。世界的に4-2-3-1というシステムが潮流になって、トップ下の選手は1トップの後ろ、3枚の中央、もしくはサイドに陣取るようになった。

“魔法”の使い手は、守備面で献身的に働くことも求められる。責務、勤勉、戦闘、筋力、そして組織。魔法の代わりに、肉体労働が要求された。

より守備に比重を置いたシステムのなかで、順応したトップ下の選手もいる。例えば、アレッサンドロ・デル・ピエロはセカンドストライカーとして覚醒、ジネディーヌ・ジダンは左サイドハーフとして活路を求めた。

その一方、トップ下というアイデンティティーに拘る選手たちも当時はいた。ファン・ロマン・リケルメ、リバウドのような選手たちは、頑として自由なプレーを求め、監督とも激しく対立。サイドでプレーせよ、という命令に従うことを潔しとしなかった。

それはもしかすると、ファンタジスタと呼ばれた男たちの“最後の聖戦”だったのかもしれない。

2000年代後半に入ると、トップ下というポジションには必ずしもファンタジーが求められなくなった。

これには、カウンター戦術が主流になったことも関係しているだろう。スピードがあって運動量が多く、前に顔を出して得点できるシャドーストライカーのようなトップ下が主流となった。

そして昨今は、4-3-3(あるいは4-1-4-1)や、ダブルボランチを置いた4-4-2が多く用いられている。

定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:1100円(税込)

定価:1100円(税込)