強豪とのプレーオフを強いられて悔しい経験を繰り返した歴史。

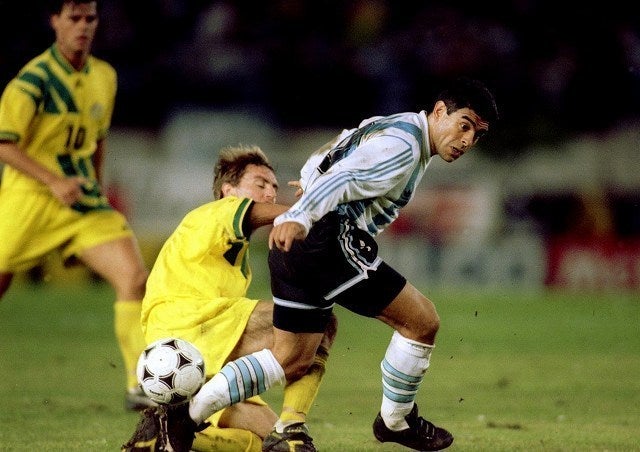

地区予選を勝ち抜いたのに、プレーオフで欧州や南米の強豪との対戦を強いられてきたオーストラリア。写真はW杯予選プレーオフのもので、上が94年大会(アルゼンチン戦)、下が86年大会(スコットランド戦)。 (C) Getty Images

広大な国土ゆえに全国リーグ創設が不可能とされていた時期、オーストラリアは「ビッグブラザー・プロジェクト」と銘打ち、国を挙げての選手育成方針を打ち出した。有能な子どもたちを選別して欧州をはじめ世界中のクラブに送り込み(移籍や入団テストを経て)、90年代以降には多くの一流選手を生み出すことに成功してきた。

ハリー・キューウェル、マーク・ヴィドゥカ、ブレット・エマートン、マルク・ブレッシャーノ……欧州の強豪クラブで主力として活躍する選手を擁するオーストラリアだったが、一方で国内のサッカー界にその恩恵がもたらされることはほとんどなかった。

遠いオセアニアでこのメンバーが揃うのは稀。前述のような低レベルの相手との国際試合は、長距離移動の疲労、怪我といったリスクばかりが付きまとうため、所属クラブは大事な戦力の代表合流にはなかなか首を縦に振らなかったものである。

さらにW杯予選では、オセアニアでの予選を勝ち抜いても即、本大会に出場できるわけではなく、他大陸、それも欧州か南米の強国とのプレーオフを強いられた結果、86年(対スコットランド)、94年(アルゼンチン)、02年(ウルグアイ)と幾度も耐えがたい悔しさを味わってきた。

98年の予選のように、有利と見られたイランとのプレーオフで第2戦の終盤戦に失点し、アウェーゴールの差で敗退という“取りこぼし”もあったが、オーストラリアはこの予選方式に対して常々不公平さを感じており、アジア転入の願望は高まる一方だった。

21世紀に入ると、国策としてアジア史上への参入を目指すこととなり、サッカー界もその流れに乗って一大改革に着手。まずは、多額の資金を投じて全国レベルのプロリーグ「Aリーグ」を創設する。

また当時の首相ジョン・ハワードは、億万長者のフランク・ロウィをサッカー連盟会長に任命し、AFC入りという重要かつ難儀な任を託したのだった。

そして2005年3月、AFC総会でついにオーストラリアという“新入生”をオセアニアから迎えることが決まった。出席した理事全員が、賛成の意を示し、FIFAもまた、この特異な移籍をあっさり承認したのである。

果たして、あれほどオーストラリアを拒絶していたAFCの理事たちが突如、その考えを翻した理由は――。これに対する明確な回答はどこからもなく、「億万長者のサッカー連盟会長が“手腕”を発揮したのではないか」との憶測が飛び交った。

もちろん、この頃から中東勢はオーストラリアを拒絶していたし、2006年1月の正式転入後、オーストラリアが2度のワールドカップで出場枠のひとつを占めていることで(中東勢の出場国は2010年がなし、14年はイランのみ)、反感は強まることはあっても、アジアの一員として認める向きは全くない。

歓迎しない転入生についにアジア王者のタイトルまで“奪い取られた”ことで、ついに中東の不満が爆発した今冬。果たして、この問題がどのような解決を見るのか、AFCの動きが今後も注目される。

ハリー・キューウェル、マーク・ヴィドゥカ、ブレット・エマートン、マルク・ブレッシャーノ……欧州の強豪クラブで主力として活躍する選手を擁するオーストラリアだったが、一方で国内のサッカー界にその恩恵がもたらされることはほとんどなかった。

遠いオセアニアでこのメンバーが揃うのは稀。前述のような低レベルの相手との国際試合は、長距離移動の疲労、怪我といったリスクばかりが付きまとうため、所属クラブは大事な戦力の代表合流にはなかなか首を縦に振らなかったものである。

さらにW杯予選では、オセアニアでの予選を勝ち抜いても即、本大会に出場できるわけではなく、他大陸、それも欧州か南米の強国とのプレーオフを強いられた結果、86年(対スコットランド)、94年(アルゼンチン)、02年(ウルグアイ)と幾度も耐えがたい悔しさを味わってきた。

98年の予選のように、有利と見られたイランとのプレーオフで第2戦の終盤戦に失点し、アウェーゴールの差で敗退という“取りこぼし”もあったが、オーストラリアはこの予選方式に対して常々不公平さを感じており、アジア転入の願望は高まる一方だった。

21世紀に入ると、国策としてアジア史上への参入を目指すこととなり、サッカー界もその流れに乗って一大改革に着手。まずは、多額の資金を投じて全国レベルのプロリーグ「Aリーグ」を創設する。

また当時の首相ジョン・ハワードは、億万長者のフランク・ロウィをサッカー連盟会長に任命し、AFC入りという重要かつ難儀な任を託したのだった。

そして2005年3月、AFC総会でついにオーストラリアという“新入生”をオセアニアから迎えることが決まった。出席した理事全員が、賛成の意を示し、FIFAもまた、この特異な移籍をあっさり承認したのである。

果たして、あれほどオーストラリアを拒絶していたAFCの理事たちが突如、その考えを翻した理由は――。これに対する明確な回答はどこからもなく、「億万長者のサッカー連盟会長が“手腕”を発揮したのではないか」との憶測が飛び交った。

もちろん、この頃から中東勢はオーストラリアを拒絶していたし、2006年1月の正式転入後、オーストラリアが2度のワールドカップで出場枠のひとつを占めていることで(中東勢の出場国は2010年がなし、14年はイランのみ)、反感は強まることはあっても、アジアの一員として認める向きは全くない。

歓迎しない転入生についにアジア王者のタイトルまで“奪い取られた”ことで、ついに中東の不満が爆発した今冬。果たして、この問題がどのような解決を見るのか、AFCの動きが今後も注目される。

定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:1100円(税込)

定価:1100円(税込)