バルサにもあったフィジカル重視の時代。

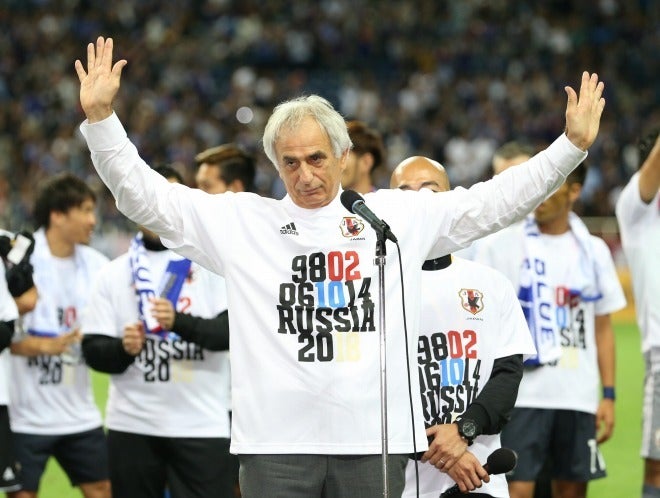

日本は岡田監督で南アW杯を戦った後、ザッケローニ監督のもとで再びポゼッションをベースにしたサッカーを目指したが、ブラジル大会の惨敗で再び現実路線に回帰している。写真:山崎賢人(サッカーダイジェスト写真部)

オズワルド・アルディレスは「必ず来る質問だと思っていたよ」と、ほくそ笑んだ。清水時代のことだ。返答は分かり切っていたが、こちらも挨拶代わりみたいなものだった。

「あなたはメノッティ派ですか、それともビラルド派?」

アルゼンチンにはふたりのワールドカップ優勝監督がいるが、志向は両極端だった。1978年地元開催を制したセサール・ルイス・メノッティは、技術的な長所を引き出し、フェアで攻撃的な姿勢を貫いた。逆に1986年メキシコ大会で勝ったカルロス・ビラルドは、ディエゴ・マラドーナという絶対の武器を活かすために守備武装した。4年後のイタリア大会も決勝へ進出したが、劣勢で悪質なファウルを繰り返し、毎試合カードが積み上がった。

もちろんアルディレスは、メノッティ指揮下で初優勝したチームの中核なので、同じように美しく攻撃的なスタイルを追求した。一方自国で大きな期待を背負って戦う重圧について尋ねると、こう表現していた。

「アルゼンチンでサッカーはナンバーワンではない。唯一のスポーツだからね」

裏返せば、こんな大国でも代表チームの志向は揺れ動く。スペインでも、バルサ黄金時代を少しだけ遡れば、フィジカル重視のハビエル・クレメンテ時代になる。ブラジルは、1970年メキシコ大会を最後に24年世界一から遠ざかるのだが、ようやくアメリカ大会で王座を奪還したカルロス・アルベルト・パレイラ監督は、守備的過ぎると酷評された。3年前のワールドカップ開催中も、現地で「58」(初優勝)、「70」(3度目の優勝)、「82」(黄金のカルテッド)を讃えるTシャツは目だったが、「94」(アメリカ大会)を見かけることはなかった。比較的トーンが変わらないイタリアにしても、さすがに毎回カテナチオを引きずっているわけではないのだ。

さて、そのイタリアでは異端の部類に入るアルベルト・ザッケローニを招聘し、前回ブラジル大会で惨敗した日本代表は、再び勝利への近道を求めて現実路線へ舵を切った。確かにオーストラリア戦の快勝で、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督が瞬く間に求心力を高めるのを見ると、ミハイロ・ペトロヴィッチ前浦和監督が繰り返した「日本は結果至上」との指摘にも頷ける。

「あなたはメノッティ派ですか、それともビラルド派?」

アルゼンチンにはふたりのワールドカップ優勝監督がいるが、志向は両極端だった。1978年地元開催を制したセサール・ルイス・メノッティは、技術的な長所を引き出し、フェアで攻撃的な姿勢を貫いた。逆に1986年メキシコ大会で勝ったカルロス・ビラルドは、ディエゴ・マラドーナという絶対の武器を活かすために守備武装した。4年後のイタリア大会も決勝へ進出したが、劣勢で悪質なファウルを繰り返し、毎試合カードが積み上がった。

もちろんアルディレスは、メノッティ指揮下で初優勝したチームの中核なので、同じように美しく攻撃的なスタイルを追求した。一方自国で大きな期待を背負って戦う重圧について尋ねると、こう表現していた。

「アルゼンチンでサッカーはナンバーワンではない。唯一のスポーツだからね」

裏返せば、こんな大国でも代表チームの志向は揺れ動く。スペインでも、バルサ黄金時代を少しだけ遡れば、フィジカル重視のハビエル・クレメンテ時代になる。ブラジルは、1970年メキシコ大会を最後に24年世界一から遠ざかるのだが、ようやくアメリカ大会で王座を奪還したカルロス・アルベルト・パレイラ監督は、守備的過ぎると酷評された。3年前のワールドカップ開催中も、現地で「58」(初優勝)、「70」(3度目の優勝)、「82」(黄金のカルテッド)を讃えるTシャツは目だったが、「94」(アメリカ大会)を見かけることはなかった。比較的トーンが変わらないイタリアにしても、さすがに毎回カテナチオを引きずっているわけではないのだ。

さて、そのイタリアでは異端の部類に入るアルベルト・ザッケローニを招聘し、前回ブラジル大会で惨敗した日本代表は、再び勝利への近道を求めて現実路線へ舵を切った。確かにオーストラリア戦の快勝で、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督が瞬く間に求心力を高めるのを見ると、ミハイロ・ペトロヴィッチ前浦和監督が繰り返した「日本は結果至上」との指摘にも頷ける。

Facebookでコメント

-

2026年2月号

2026年2月号

1月13日(火)発売 [特集]

北中米ワールドカップ日本代表徹底ガイド

オランダやチュニジアを詳細検証

ベスト8のその先へ。理想の戦い方とは。

-

2026年1月15日号

2026年1月15日号

1月5日(月)発売 [ワールドカップイヤー特別企画]

世界12か国の識者20人が選ぶ

W杯26年大会の主役候補ランキング

&スーパーレジェンド

-

第104回大会 決戦速報号

第104回大会 決戦速報号

1月16日発売 高校サッカーダイジェストvol.44

ワールドサッカーダイジェスト2026年2月19日号増刊

第104回全国高校サッカー選手権大会 決戦速報号

[MATCH REPORT]

1回戦から決勝まで全47試合を完全詳報

[HEROES FILE]

第104回大会を彩った”48名の逸材”を厳選

定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:890円(税込)

定価:890円(税込) 定価:1100円(税込)

定価:1100円(税込)