「独自の文化を大切にしていくべきじゃないかと」

大学サッカー界が揺れている。そう言っても決して言い過ぎではないだろう。

2026年からJリーグが“秋春制”にシーズン移行することに伴い、プロ内定の大学4年生が卒業を待たずに次々と退部し、Jクラブに移籍してしまうのではないかと危惧されているからだ。

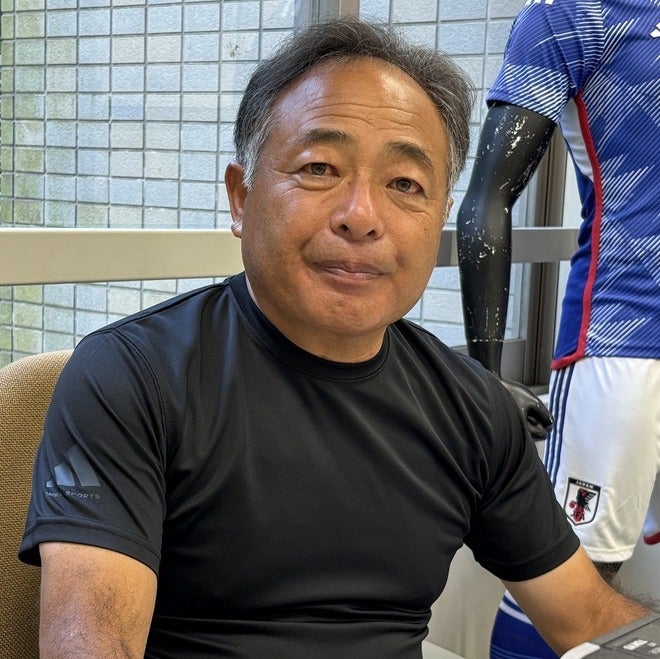

(一財)全日本大学サッカー連盟および(一財)関東大学サッカー連盟の理事長を兼務し、流通経済大の監督でもある中野雄二は、Jリーグのシーズン移行が検討されている段階からどう対応すべきか、あれこれ頭を悩ませていたという。

「秋春制とはつまりヨーロッパのシーズンに合わせていくわけで、海外移籍のタイミングやJリーグの在り方など、いろいろな観点から考えれば、デメリットよりメリットのほうが大きいでしょう」

中野理事長はこう同意しつつも「ただ...」と言葉をつなぐ。

「日本の教育制度はご存じのとおり4月に始まり、翌年3月に終わって、また4月から次年度がスタートします。大学サッカー界に限らず、高校などもこのカレンダーに基づいて公式戦を開催しています。これまでのようにJリーグが春先に開幕し、冬に閉幕するというスケジュールならば、日本の教育制度と合致していて、区切りもよく、大きな問題はありませんでした。実際に開幕前の練習やキャンプから参加していますが、大学でのすべての公式戦を終えてからJクラブに合流するので、特に支障はなかったのです」

2026年からJリーグが“秋春制”にシーズン移行することに伴い、プロ内定の大学4年生が卒業を待たずに次々と退部し、Jクラブに移籍してしまうのではないかと危惧されているからだ。

(一財)全日本大学サッカー連盟および(一財)関東大学サッカー連盟の理事長を兼務し、流通経済大の監督でもある中野雄二は、Jリーグのシーズン移行が検討されている段階からどう対応すべきか、あれこれ頭を悩ませていたという。

「秋春制とはつまりヨーロッパのシーズンに合わせていくわけで、海外移籍のタイミングやJリーグの在り方など、いろいろな観点から考えれば、デメリットよりメリットのほうが大きいでしょう」

中野理事長はこう同意しつつも「ただ...」と言葉をつなぐ。

「日本の教育制度はご存じのとおり4月に始まり、翌年3月に終わって、また4月から次年度がスタートします。大学サッカー界に限らず、高校などもこのカレンダーに基づいて公式戦を開催しています。これまでのようにJリーグが春先に開幕し、冬に閉幕するというスケジュールならば、日本の教育制度と合致していて、区切りもよく、大きな問題はありませんでした。実際に開幕前の練習やキャンプから参加していますが、大学でのすべての公式戦を終えてからJクラブに合流するので、特に支障はなかったのです」

関東と関西の2大リーグを中心に発展してきた大学サッカー界は、現在、北海道から九州までを9地域に分け、各リーグ戦を行なっている。その合間に2つの全国大会を実施。シーズンラストを飾るのが、毎年12月に開催される全日本大学サッカー選手権(インカレ)だ。それをもって大学4年生は引退し、次のステージに進む。もちろん、インカレに出場しない選手たちはその前に引退となるが、いずれにしても公式戦をすべて終えた段階で、心機一転、新たな一歩を踏み出す。

「ところが、Jリーグが秋春制になると、プロ内定の大学4年生はシーズン途中に前倒しで退部し、それこそ大学を退学してJクラブに行くといったケースが増えるかもしれない。Jリーグのシーズン移行は8月を開幕予定にしているので、チームによっては6月くらいから練習が始まるでしょう。そうなったら、最終学年のシーズンをほぼ過ごすことなく、サッカー部を離れてしまうわけで、こうした事態を大学側としては安易に受け入れられないのです」

主力の流出が何より悩ましい点だろう。プロ契約に至る選手とは紛れもなくチームの中心であり、そのような選手が次々に抜けてしまったら大きな戦力ダウンに他ならない。ひいては、大学サッカー界全体の競争力の低下にもつながりかねないからだ。

「私たち連盟が掲げる理念は、あくまでも社会に役立つ人材の育成です。教育の一環としてサッカーに取り組んでいるので、そもそもプロ選手の養成機関ではありません。ですが、(日本サッカー界における)大学の貢献度や存在価値は以前に増して高くなりましたし、日本ならではのサッカー文化ではないでしょうか。これほど重要な役割を果たしている国は世界的にあまり例を見ません。だからこそ、この独自の文化を大切にしていくべきじゃないかと考えているのです」

中野理事長の言葉を、今日までの実績が後押しする。たとえば、2021年に1年遅れで開催された東京オリンピックの日本代表メンバーに5人、2022年のカタール・ワールドカップの日本代表メンバーには9人の大学サッカー出身者を送り出した。こうした成果は大学サッカー界全体が、競技力向上のために、様々な施策を練り、切磋琢磨してきたからこその賜物。中野理事長をはじめ、大学サッカー界に携わるすべての関係者が自負するところでもあるだろう。

「ところが、Jリーグが秋春制になると、プロ内定の大学4年生はシーズン途中に前倒しで退部し、それこそ大学を退学してJクラブに行くといったケースが増えるかもしれない。Jリーグのシーズン移行は8月を開幕予定にしているので、チームによっては6月くらいから練習が始まるでしょう。そうなったら、最終学年のシーズンをほぼ過ごすことなく、サッカー部を離れてしまうわけで、こうした事態を大学側としては安易に受け入れられないのです」

主力の流出が何より悩ましい点だろう。プロ契約に至る選手とは紛れもなくチームの中心であり、そのような選手が次々に抜けてしまったら大きな戦力ダウンに他ならない。ひいては、大学サッカー界全体の競争力の低下にもつながりかねないからだ。

「私たち連盟が掲げる理念は、あくまでも社会に役立つ人材の育成です。教育の一環としてサッカーに取り組んでいるので、そもそもプロ選手の養成機関ではありません。ですが、(日本サッカー界における)大学の貢献度や存在価値は以前に増して高くなりましたし、日本ならではのサッカー文化ではないでしょうか。これほど重要な役割を果たしている国は世界的にあまり例を見ません。だからこそ、この独自の文化を大切にしていくべきじゃないかと考えているのです」

中野理事長の言葉を、今日までの実績が後押しする。たとえば、2021年に1年遅れで開催された東京オリンピックの日本代表メンバーに5人、2022年のカタール・ワールドカップの日本代表メンバーには9人の大学サッカー出身者を送り出した。こうした成果は大学サッカー界全体が、競技力向上のために、様々な施策を練り、切磋琢磨してきたからこその賜物。中野理事長をはじめ、大学サッカー界に携わるすべての関係者が自負するところでもあるだろう。

定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:1100円(税込)

定価:1100円(税込)