産声を上げたJリーグの開拓者であり、先駆者であり、功労者。

Jリーグのオリジナルメンバーとして歴史に名を残すノ・ジョンユン。彼は五輪代表時代、故デットマール・クラマーの指導を受けて「初めてサッカーが楽しいと思った」という。“クラマーイズム”が受け継がれてきた日本をプレーの場に選んだのは、無関係ではないかも。 (C) SOCCER DIGEST

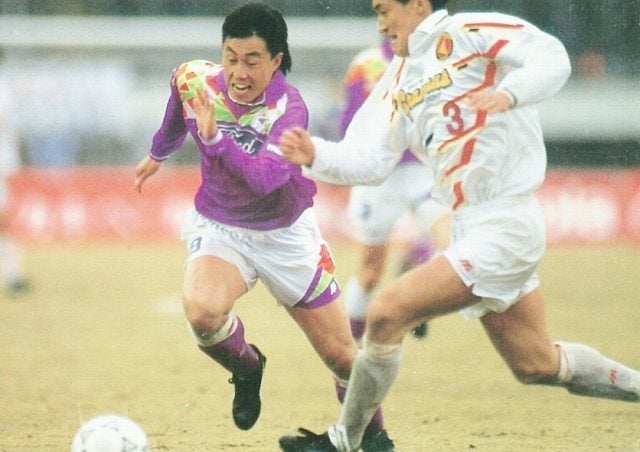

写真は、広島が延長Vゴールで勝利した93年第1ステージ16節の鹿島戦。しかし、このステージでジーコ、アルシンドらが活躍した鹿島は前節でステージ優勝を決めており、試合後は祝賀ムードに。喜びを目の前に見せつけられた広島は、その悔しさを翌年の勝利に結びつけた。 (C) Getty Images

◇ノ・ジョンユン:1971年3月28日生まれ 韓国・仁川出身

1993年5月15日、超満員の国立競技場で華やかに幕を開けたJリーグ。横浜マリノス、ヴェルディ川崎の黄金カードにより、日本サッカーの新たな歴史がスタートした。

歴史に残る開幕戦でゴールを挙げたのは、先制点の川崎がオランダ人FWのヘニー・マイヤー、横浜がブラジル人のエバートン、そして世界的なアルゼンチン人ストライカー、ラモン・ディアスと、全て外国人だった。

翌日、残りの4試合が行なわれ、サンフレッチェ広島はジェフユナイテッド市原と対戦。風間八宏、小島光顕のゴールにより、歴史的な一戦を白星で飾った。

この記念すべき試合のスタメンに名を連ねた11人のなかに、当時22歳の韓国人、ノ・ジョンユンがいた。MFとして90分間を戦い抜き、広島スタジアムの観客に初勝利をプレゼントしたのである。

高麗大学校在籍時代に韓国代表を果たした彼は、スピードを活かしたプレーを持ち味とした優秀な攻撃プレーヤーであり、それゆえに自国のプロリーグを蹴ってJリーグ行きを選んだことに対し、韓国では多くの非難の声が彼に浴びせられた。

それを押し切って赴いた広島では、1年目からレギュラーとしての地位を確立。前述のスピーディーなプレーと豊富な運動量が広島の攻撃を活性化させていった。

1年目、広島は中位(年間5位)に終わったが、時とともに組織力は上がっており、94年の第1ステージ(サントリーシリーズ)では清水エスパルス、鹿島アントラーズなどを抑えて優勝。もちろん、ノが重要な役割を担ったことは言うまでもない。

日本へ行ったことで祖国と軋轢が生じたにもかかわらず、韓国代表としてキャップを重ね続けたノは、日本が予選で「ドーハの悲劇」を味わった94年アメリカ・ワールドカップに出場し、2試合でスタメンに名を連ねた。ちなみにその4年後のフランス大会でも1試合に出場している。

彼は97年まで広島でプレーし、計138試合出場・36得点という記録を残してオランダ(NAC)に渡ったが、99年に縁深き日本に戻り、セレッソ大阪、2001年にはアビスパ福岡で奮闘。03年からは韓国に戻り、06年に蔚山現代で現役を終えた。

産声を上げた新興リーグを支えた開拓者のひとりであり、後に日本に渡る多くの韓国人選手の先駆者にもなったノ・ジョンユン。現在は多岐にわたる分野で活躍するという彼もまた、Jリーグの功労者のひとりである。

最後に、Jリーグ開幕時の各チームの外国人を以下に記しておこう。

◇鹿島アントラーズ

MFジーコ、MFカルロス、MFヘジス、MFサントス、FWアルシンド(以上ブラジル)

◇ジェフ市原

FWパベル、フランタMF(以上チェコ)、FW申在範(北朝鮮)、DFサンドロ(ブラジル)、DF宮澤ミッシェル(フランス※93年6月帰化)、MF“リティ”リトバルスキー(ドイツ)

◇浦和レッズ

MF上原エドウィン(ペルー※94年5月帰化)、MFモラレス、DFトリビソンノ、FWフェレイラ(以上アルゼンチン)

◇ヴェルディ川崎

DFペレイラ、FWパウリーニョ、FWアモローゾ(以上ブラジル)、FWマイヤー、MFハンセン(ともにオランダ)

◇横浜マリノス

FWエバートン(ブラジル)、MFビスコンティ、FWディアス(以上アルゼンチン)

◇横浜フリューゲルス

DFチェローナ(エルサルバドル)、MFエドゥー、FWアンジェロ、FWアウドロ(以上ブラジル)、DFモネール(アルゼンチン)

◇清水エスパルス

MF三渡洲アデミール(※95年5月帰化)、MFトニーニョ、FWミランジーニャ、DFマルコ・アントニオ、MFエドゥー(以上ブラジル)

◇名古屋グランパス

MFジョルジーニョ、DFガルサ、MFピッタ(以上ブラジル)、GKディド(オランダ※94年1月帰化)、FWリネカー(イングランド)

◇ガンバ大阪

DF賈秀全(中国)、DFクラウジオ、MFフラビオ、MFリナルド(以上ブラジル)、MF中越幸大(パラグアイ)

◇サンフレッチェ広島

MFダニエル(アメリカ)、GKリー(イングランド)、DFフォンデンブルグ、MFヨンソン(以上スウェーデン)、MFアンドレイ(ブラジル)、FWノ・ジョンユン(韓国)、FWチェルニー(チェコ)

1993年5月15日、超満員の国立競技場で華やかに幕を開けたJリーグ。横浜マリノス、ヴェルディ川崎の黄金カードにより、日本サッカーの新たな歴史がスタートした。

歴史に残る開幕戦でゴールを挙げたのは、先制点の川崎がオランダ人FWのヘニー・マイヤー、横浜がブラジル人のエバートン、そして世界的なアルゼンチン人ストライカー、ラモン・ディアスと、全て外国人だった。

翌日、残りの4試合が行なわれ、サンフレッチェ広島はジェフユナイテッド市原と対戦。風間八宏、小島光顕のゴールにより、歴史的な一戦を白星で飾った。

この記念すべき試合のスタメンに名を連ねた11人のなかに、当時22歳の韓国人、ノ・ジョンユンがいた。MFとして90分間を戦い抜き、広島スタジアムの観客に初勝利をプレゼントしたのである。

高麗大学校在籍時代に韓国代表を果たした彼は、スピードを活かしたプレーを持ち味とした優秀な攻撃プレーヤーであり、それゆえに自国のプロリーグを蹴ってJリーグ行きを選んだことに対し、韓国では多くの非難の声が彼に浴びせられた。

それを押し切って赴いた広島では、1年目からレギュラーとしての地位を確立。前述のスピーディーなプレーと豊富な運動量が広島の攻撃を活性化させていった。

1年目、広島は中位(年間5位)に終わったが、時とともに組織力は上がっており、94年の第1ステージ(サントリーシリーズ)では清水エスパルス、鹿島アントラーズなどを抑えて優勝。もちろん、ノが重要な役割を担ったことは言うまでもない。

日本へ行ったことで祖国と軋轢が生じたにもかかわらず、韓国代表としてキャップを重ね続けたノは、日本が予選で「ドーハの悲劇」を味わった94年アメリカ・ワールドカップに出場し、2試合でスタメンに名を連ねた。ちなみにその4年後のフランス大会でも1試合に出場している。

彼は97年まで広島でプレーし、計138試合出場・36得点という記録を残してオランダ(NAC)に渡ったが、99年に縁深き日本に戻り、セレッソ大阪、2001年にはアビスパ福岡で奮闘。03年からは韓国に戻り、06年に蔚山現代で現役を終えた。

産声を上げた新興リーグを支えた開拓者のひとりであり、後に日本に渡る多くの韓国人選手の先駆者にもなったノ・ジョンユン。現在は多岐にわたる分野で活躍するという彼もまた、Jリーグの功労者のひとりである。

最後に、Jリーグ開幕時の各チームの外国人を以下に記しておこう。

◇鹿島アントラーズ

MFジーコ、MFカルロス、MFヘジス、MFサントス、FWアルシンド(以上ブラジル)

◇ジェフ市原

FWパベル、フランタMF(以上チェコ)、FW申在範(北朝鮮)、DFサンドロ(ブラジル)、DF宮澤ミッシェル(フランス※93年6月帰化)、MF“リティ”リトバルスキー(ドイツ)

◇浦和レッズ

MF上原エドウィン(ペルー※94年5月帰化)、MFモラレス、DFトリビソンノ、FWフェレイラ(以上アルゼンチン)

◇ヴェルディ川崎

DFペレイラ、FWパウリーニョ、FWアモローゾ(以上ブラジル)、FWマイヤー、MFハンセン(ともにオランダ)

◇横浜マリノス

FWエバートン(ブラジル)、MFビスコンティ、FWディアス(以上アルゼンチン)

◇横浜フリューゲルス

DFチェローナ(エルサルバドル)、MFエドゥー、FWアンジェロ、FWアウドロ(以上ブラジル)、DFモネール(アルゼンチン)

◇清水エスパルス

MF三渡洲アデミール(※95年5月帰化)、MFトニーニョ、FWミランジーニャ、DFマルコ・アントニオ、MFエドゥー(以上ブラジル)

◇名古屋グランパス

MFジョルジーニョ、DFガルサ、MFピッタ(以上ブラジル)、GKディド(オランダ※94年1月帰化)、FWリネカー(イングランド)

◇ガンバ大阪

DF賈秀全(中国)、DFクラウジオ、MFフラビオ、MFリナルド(以上ブラジル)、MF中越幸大(パラグアイ)

◇サンフレッチェ広島

MFダニエル(アメリカ)、GKリー(イングランド)、DFフォンデンブルグ、MFヨンソン(以上スウェーデン)、MFアンドレイ(ブラジル)、FWノ・ジョンユン(韓国)、FWチェルニー(チェコ)

Jリーグ開幕時の一番の目玉選手だった名古屋のガリー・リネカー。86年メキシコW杯の得点王で、数々の伝説を残したスーパースターは、組織力が皆無に等しいチームのなかで孤立し、また怪我に苦しみ、2シーズンで4ゴールに終わった。「期待外れ」と言われるのも仕方ないが、彼の存在がJリーグを世界に知らしめ、多くの名手をこのリーグに引き寄せたのも事実である。 (C) SOCCER DIGEST

Jリーグ元年で最も輝いた外国人は横浜マリノスのディアス。開幕戦の決勝点を含む28ゴールで初代得点王に輝いた。世界を渡り歩いたワールドクラスのストライカーは、キャリアの晩年を迎えても(95年に引退)、その得点力に衰えは見られなかった。 (C) SOCCER DIGEST

定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:1100円(税込)

定価:1100円(税込)