【サッカー選手の内科的疾患】

土井先生は、現在のスポーツ医学が、怪我や病気をさせない“予防医学”が主流になっていると伝えました。予防可能なものは事前に防ぐ工夫を、予防できないものには事後に適切な措置を取る。そのためにも、選手と長期間に渡って密接に関わるATには、日常のなかの小さな変化に気づけるようになることが重要だと説きました。

土肥美智子(日本サッカー協会 医学委員会 委員)

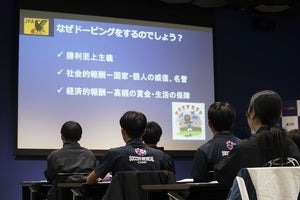

【アンチドーピング】

アンチドーピングを理解するため、不正行為が試みられる背景や、それがスポーツの価値を損なう危険性について土井先生が説明されました。有効な対策として、近年増加している大会以外での抜き打ち検査などについて、具体的な数字を交えて解説しました。故意ではないドーピングを防ぐため、日々、知識のアップデートが求められると話しました。

土肥美智子(日本サッカー協会 医学委員会 委員)

【選手が求めるトレーナーとは】

岩渕さんは、キャリアを振り返りながら、多くのエピソードを披露しました。そのひとつが「テーピングの巻き方でも、選手のプレー感覚や怪我の予防の有効性で、意見が分かれることがある」です。

ATには、考えが違った時に、お互いの意見を尊重しながら、共通の解決策を見つけられる関係性を築いていくことの重要性が語られました。

岩渕真奈(元女子プロサッカー選手)

中野江利子(JFAアスレティックトレーナー)

【成果発表】

グループ発表では、ATがどのように活躍していくかについて、受講生から「オールラウンダーとしての長所を活かし、活躍の場を拡大する」「発信力を強化し、職業としての認知度を上げる」といった意見が挙げられました。個人発表では、講義を受けて日常生活の変化や、サッカーメディカルキャンプの効果を実感した具体的な発言が多数ありました。

定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:980円(税込)

定価:980円(税込) 定価:1100円(税込)

定価:1100円(税込)